건강

만병통치약 아스피린이 한국 약국에 없는 이유.

Magician

2025-12-22 15:00

조회수 : 32

-

아스피린이 한국 약국에 없는 이유

아스피린이 한국 약국에 없는 이유

― 대체제품이 너무 많아서 벌어진 일

한국 약국에 들어가 보면 묘한 풍경이 있다.

두통이 오면 누구나 입에 올리는 이름은 거의 하나다.

타이레놀.

그 다음이 이부프로펜.

그리고 그 뒤로는 이름이 길고 색깔이 다른 수많은 약들.

그런데 이상하다.

전 세계에서 가장 오래 살아남은 약,

할아버지 약의 대명사,

“진통제의 조상”이라 불리는 아스피린은 보이지 않는다.

없다.

아예 없는 건 아니지만,

일반 약국에서 “머리 아픈데 아스피린 주세요”라고 말하면

약사는 고개를 갸웃한다.

마치 “요즘에도 그걸 쓰세요?”라는 눈빛으로.

왜일까.

아스피린이 위험해서일까.

아니다.

효과가 느려서일까.

정반대다. 너무 빠르다.

⸻

아스피린은 오래된 약이다.

너무 오래돼서, 이제는 성격이 너무 분명한 약이 되었다.

통증을 잡는다.

열을 내린다.

염증을 누른다.

혈전을 막는다.

문제는 그 대가다.

위 점막도 같이 깎아 먹는다.

그래서 서구권에서는

“효과 빠른 대신 위에 예민하다”라는 설명이 기본 옵션이다.

한국에서는 이 문장이

“그럼 굳이?”로 번역된다.

⸻

한국은 약에 관해서만큼은

대체를 사랑하는 나라다.

하나가 위험해 보이면

둘을 만들고,

둘이 애매하면

셋을 만든다.

아스피린 대신

위에 비교적 순한 아세트아미노펜.

염증 조절에 균형 좋은 이부프로펜.

여기에 위장 보호 성분을 덧댄 복합제.

간 보호를 앞세운 제품.

졸림 없는 타입.

속 편한 타입.

이쯤 되면 묻지 않을 수 없다.

“아스피린, 굳이 필요할까?”

⸻

한국에서 아스피린이 사라진 이유는

금지라기보다 자연 도태에 가깝다.

효과는 좋지만

설명이 길어야 하고,

주의사항이 많고,

복용 타이밍이 까다로운 약은

한국 시장에서 살아남기 어렵다.

한국은

“효과 좋지만 설명이 필요한 약”보다

“조금 덜 강하지만 말 안 해도 되는 약”을 선택한다.

이건 의료 문제가 아니라

문화 문제다.

⸻

한국 사람은 약을

‘도구’보다 ‘즉효성 해결책’으로 여긴다.

머리가 아프다 → 약을 먹는다 → 바로 나아야 한다.

속이 쓰리다 → 그건 약 탓이다.

아스피린은 이 공식에 잘 안 맞는다.

효과는 빠르지만

“속 쓰릴 수도 있습니다”라는 단서를 달고 온다.

한국에서 이 문장은

사실상 퇴장 사유다.

⸻

게다가 한국은

위염의 나라다.

술을 마시고,

매운 걸 먹고,

스트레스를 씹어 삼킨다.

이 환경에서

위 점막을 공격할 수 있는 약을

일반의약품으로 풀어두는 건

규제기관 입장에서는

폭탄을 진열대에 올려두는 느낌이다.

그래서 결론은 간단하다.

“대체제가 충분하다면, 굳이 위험을 남겨둘 필요는 없다.”

⸻

아이러니는 여기 있다.

아스피린은 지금도 병원에서는 쓰인다.

심혈관 질환, 혈전 예방,

의학적으로 정확한 목적 아래에서는

여전히 중요한 약이다.

다만 한국에서

아스피린은

‘두통약’이 아니라

‘전문가가 다루는 도구’가 되었다.

⸻

결국 아스피린이 약국에서 사라진 이유는

약이 나빠서가 아니다.

너무 명확해서다.

한국은

애매한 위험을 싫어하고,

확률을 줄이는 걸 미덕으로 삼고,

“혹시 모를 사고”를 제일 먼저 제거한다.

그래서

효과는 빠르지만 관리가 필요한 약 대신,

효과는 조금 느려도

설명 필요 없는 약을 진열한다.

⸻

아스피린은 묻힌 게 아니다.

한국 사회의 성격에 밀려난 것이다.

그리고 그 자리에 남은 것은

수십 개의 대체제품과

하나의 질문이다.

“우리는 언제부터

효과보다

안전한 무난함을 더 신뢰하게 되었을까.”

이 질문은

약국 진열대를 넘어서

한국 사회 전체를 설명하는

꽤 그럴듯한 진단서다.

아스피린이 없는 약국은

단순히 약이 빠진 공간이 아니라

한국식 선택의 결과물이야.

효과보다 사고 없는 항해를 택한 나라의 풍경이지.

그럼에도 불구하고

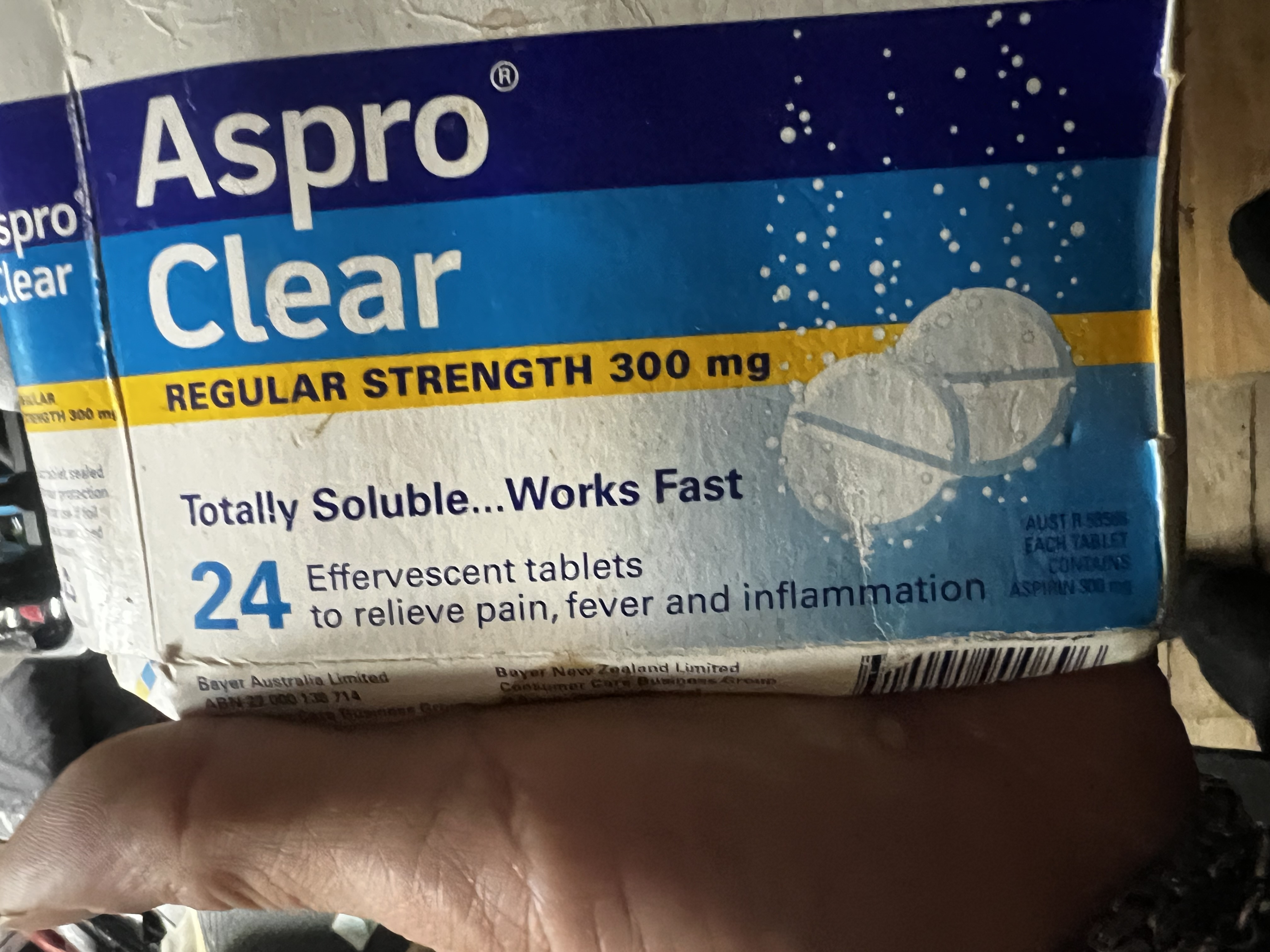

외국출장이나 여행때 ,

부작용불구하고

심혈질환 환자의 첫째 구매품.

해외여행때

가정상비약으로

무조건 사두는 구매품중의 하나이지….

#캡틴유Lab